El pueblo de Dios había estado cautivo en Egipto. Explotados duramente, estaban heridos y afligidos debido al decreto del Faraón que ordenaba matar a todos los niños varones que naciesen. Dios vio su desesperación e intervino para liberarlos mediante milagros extraordinarios. Con bondad los protegió hasta su total liberación: sus opresores fueron tragados por el mar Rojo (Éxodo 14).

Inmediatamente después, ese pueblo cantó su liberación y adoró al Dios que lo había salvado (Éxodo 15).

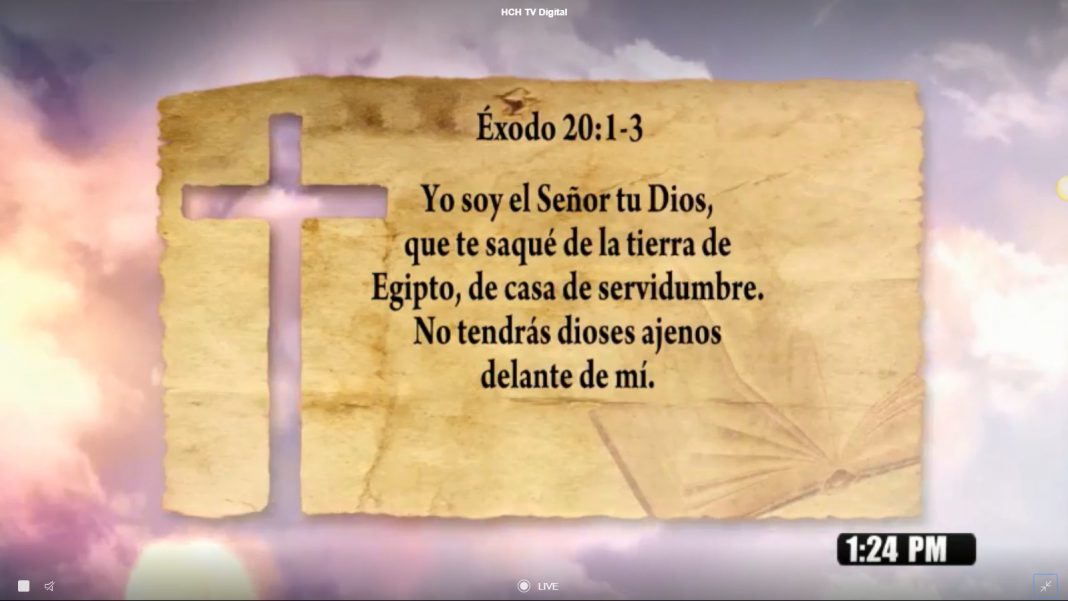

El primer mandamiento concierne a la adoración exclusiva a Dios: “No tendrás dioses ajenos delante de mí”. ¿Por qué tenía que precisarlo? Ese Dios único que acababa de liberarlos, ¿no cautivaría el corazón de cada uno?

¡Todo lo contrario! En el momento en que Dios daba sus mandamientos a Moisés en la montaña, abajo, en la llanura, ¡el pueblo hacía un ídolo, un becerro de oro, imagen de un dios egipcio, para adorarlo!

Para nosotros hoy, Egipto es el mundo que nos oprime debido a su dureza, nos seduce mediante sus codicias, nos ata mediante sus ídolos y nos destruye por sus adicciones. El Faraón es el diablo, el príncipe de este mundo.

Dios intervino para abrirnos un camino de libertad, mucho más maravilloso que el de los tiempos de Moisés, simplemente mediante la fe en Jesucristo. Si usted aceptó ir por ese camino, si Jesús lo salvó, ¿a quién adora hoy, quién es su Dios?